フランスはファッションの中心地でもあります。パリ五輪では一流ブランドがいろいろな形で登場します。この記事では、その中でもひときわ目立っている「ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON」ですが、なんと工房の内側が披露されたので驚きました。

メダルを運ぶトレーもルイ・ヴィトン

パリ五輪では、メダルの表彰式にベアラーがメダルをトレーに乗せて運びますが、そのトレーもルイ・ヴィトンが作りました。

ベアラーとは、bearerと書きます。運ぶ人、という意味です。これと同じ日本語はなかなかないですね。運搬人じゃ、ちょっとカッコ悪いですね。

メダルやトーチを収納するためのトランクもルイ・ヴィトン

トレーだけではありません。

なんと、メダルやトーチを収納し、それを運搬するためのトランクまでルイ・ヴィトンが手掛けています。

東京オリンピックの時はどうだったのでしょうかね。誰もそんなこと気にかけていませんでしたね。適当な段ボールに入れて運んだんでしょうか。まさかね…でも、一流ブランドが手掛けたとは聞いていません。

さて、そのルイ・ヴィトンですが、工房の内側が、なんと開会式のムービーの中に取り入れられていました。なかなか目にすることのないルイ・ヴィトンの工房。どうなっているのでしょうか。気になります。

ルイ・ヴィトンの工房

開会式のシーンには、ほんのわずかな時間ですが、ルイ・ヴィトンの工房が公開されていました。

工房の中はやっぱりアナログ

一般の人は、革製品てどうやって作られているのかあまり知らないですよね。私は革の仕事(主に手縫いの製品作り)をしているので、ルイ・ヴィトンの工房がすごく気になりました。

開会式はいろいろ取りざたされていましたが、私にとってはそんなことはどうでもよく、ルイ・ヴィトンの工房だけに興味津々でした。

といっても、最初からヴィトンの工房の内側が公開されるとは知りませんでしたので、すごく喜んでいます。

さて、謎の聖火ランナーがヴィトンの工房に迷い込む場面から始まります。

ざっと見る限り、日本の工房とあまり変わらず、使っているものも同じようです。

使われたのは革ではなく、合成皮革(ビニール地)

正直言いますと、私は一流ブランドにはほとんど興味がないので、ルイ・ヴィトンの物をひとつも持っていません。お店にも入らないので、今回使用されている素材は合皮(合成皮革)なんですね。

いろいろ調べてみると、よく見るヴィトンの代表的な柄は、みんな合皮だと知りました。今は、合皮も本物の革も見分けがつかないので、自分で持っていても知らない人が多いのではないかと思います。

昨今、地球温暖化対策で、ビニール関連の製品は環境によい影響を与えないと言われていますが、合皮はやっぱり安いので、どうしても使っちゃうんでしょうね。

トランクをすべて牛革で作ったら、いったいいくらかかったことでしょう。でもやっぱり、今回のパリ五輪は環境保護を高々と掲げているので、合皮ではなく、エコな本革を使ってほしかったというのが、正直な気持ちです。

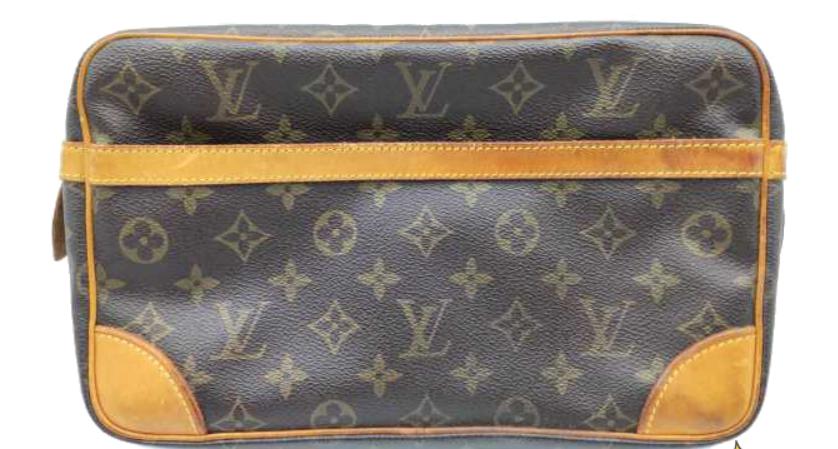

合皮と本革の組み合わせ

これは、オリンピックに関係ないのですが、合皮と本革について書いておきます。下の写真は、よく見るヴィトンの製品です。

ヴィトンのマークや柄がある部分は合成皮革。つまりビニールです。黄色っぽい部分は本物の革。ヌメ革ですね。これは経年変化します。(使っているうちに、よい具合に日焼けしたり、手の脂がついたりして、色が変化してくるのが経年変化)

革をやっている自分からすると、これがすごく高いというのがよく分かりませんが、ブランドの価値ってそういうものですもんね。

ちなみに、ヌメ革は水に濡れるとシミになるので、最初から革専用の防水スプレーを吹きかけてやるといいです。水シミは消えなくなって悲しいですからね。まあ、そのシミも経年変化によって、良い色合いに変化していくから面白いです。

ビニールは経年変化しません。色も変わらないですが、使っているうちにボロボロになり、みっともなくなります。だから合成皮革は長持ちしないんです。革は何十年もずっと使えます。

工房の内側をご紹介

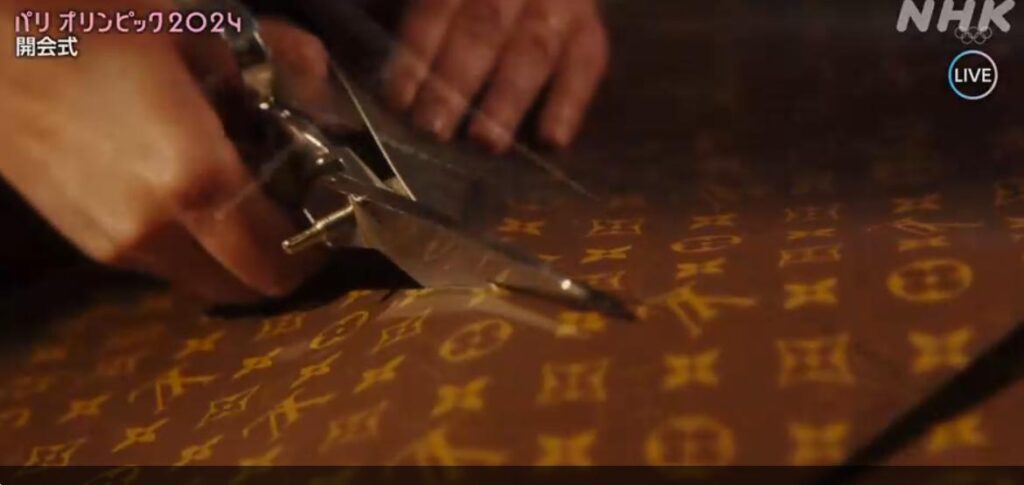

さて、いよいよヴィトンの工房の内側を披露します。写真をどんどん掲載していきます。

生地を切っていますね。これは、特別なスケールのようなもので、カッターを入れて切っています。こんな道具は見たことがありません。おそらくヴィトン専用でしょう。

かと思うと、ハサミも使っているんですね。

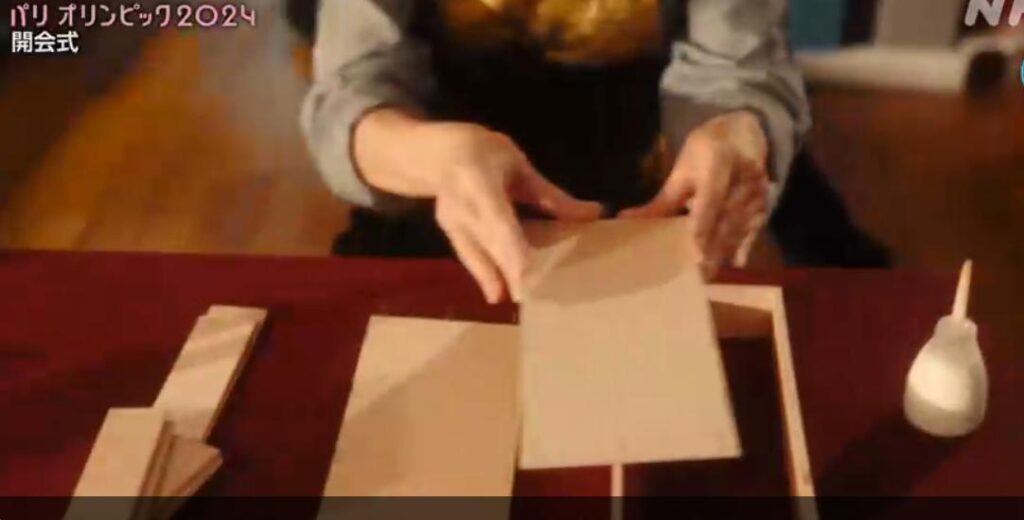

下の箱は、おそらくメダルをひとつひとつ入れる箱でしょう。この箱に、生地を張り付けていくものと思われます。普通のボンドを使っているようですね。カルトナージュの技法です。

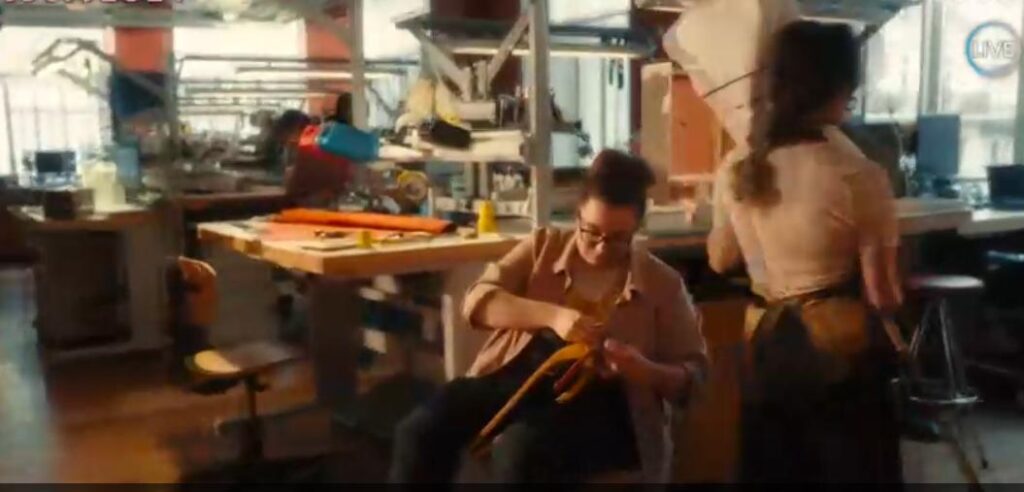

箱作りの隣では、何かパーツを作っているようです。トンカチやディバイダーなど、普通の道具を使っています。

下の写真は、手縫いですが、何を縫っているのかな。一見すると靴のようですが…靴底に見えます。トランクとは関係なさそうです。かなり高度な技術です。

下の女性が、靴底?を手縫いしているところ。「木馬」というモノに挟んで縫っていきます。そのほうが縫いやすいからです。

男性が、トンカチとノミで穴をあけています。すごく小さな釘を打つためのものでしょう。

トランクの四隅には、真鍮の金具が取り付けられています。専用の釘(ドレスピンのすごく太いようなもの)を、金づちでトントンと止めていきます。

出来上がりました。この中に、いったい何個のメダルが入るのでしょう。すごくゼイタクですね。

大切に会場へ運ばれていきます。雨が降らなくてよかったです。

オリンピックが終わったら、空っぽになってしまうこの大きなトランク。それでも、記念としてヴィトンの工房のどこかに飾られることでしょう。

今回工房を垣間見ることができて、すごく面白かったです。使っているものは、昔ながらの物で、アナログでしたね。しかし、長年工房で培ってきた技術の積み重ねを観たような気がしました。

ブランドは一夜にしてならず、ですね。

工房で働いている人たちの、プロフェッショナルな意気込みと技術が伝わってくるようでした。職人としてのプライドが輝いていました。尊敬します。

値段が高すぎるのが難のルイヴィトンですが、日本の工房も負けてはいませんよ!浅草近辺では、今も毎日職人さんたちがヴィトンの工房の人たちと同じようにがんばっています。

アナログバンザイ!と思いながら見ていました。

モノづくりって、素晴らしい!